「八戸産学官連携推進会議 プラットフォーム基本方針」全文(PDF)はこちらをご覧ください。

「八戸市,八戸商工会議所及び八戸市高等教育連携機関との包括的な連携に関する協定」に基づき,産学官の代表者が地域の現状や課題を共有し,将来ビジョンを掲げ,その実現に向けて連携し取り組んでいくため,以下のとおり基本方針を定め,当基本方針に基づき,中長期計画を策定する。

全国的に少子高齢化・人口減少が進む中,この八戸地域においても,出生数の減少や,地域外への若者の流出により,15~64 歳の生産年齢人口が減少している。

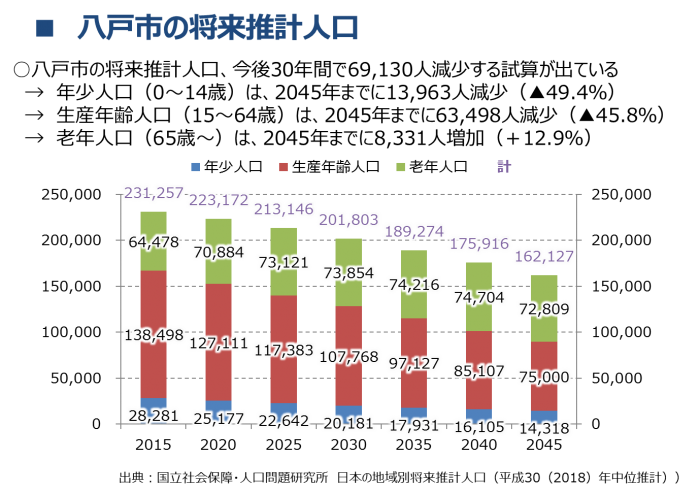

次の図1は,国立社会保障・人口問題研究所が推計した八戸市の将来人口である。

この推計によると,今後30年間で0歳から14歳までの年少人口は49.4%の減,15歳から64歳までの生産年齢人口は45.8%の減となる一方で,65歳以上の老年人口は12.9%の増となることが予想されている。

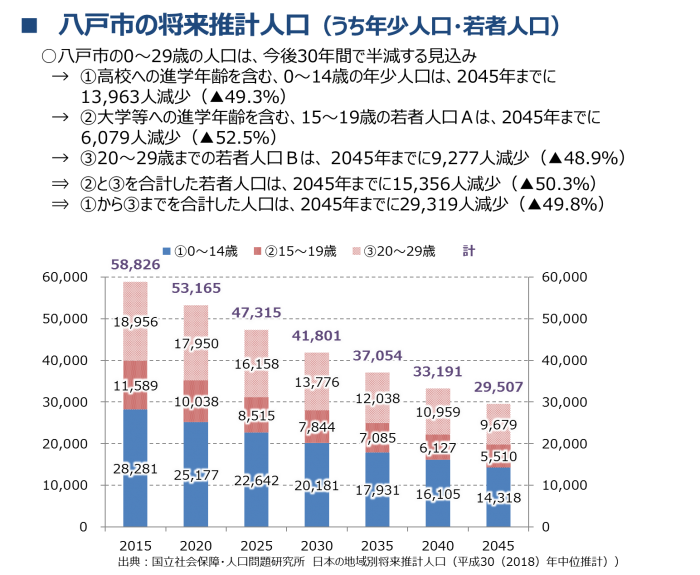

次の図2は,八戸市の将来推計人口のうち,0歳から29歳までの人口に着目した人口推計である。0歳から29歳までの人口を以下の3区分(①年少人口(高校進学年齢を含む0歳から14歳)、②若者人口A(大学等進学年齢を含む15歳から19歳)、③若者人口B(20歳から29歳))に分類すると,いずれの区分も今後30年間で半減することが予想されている。

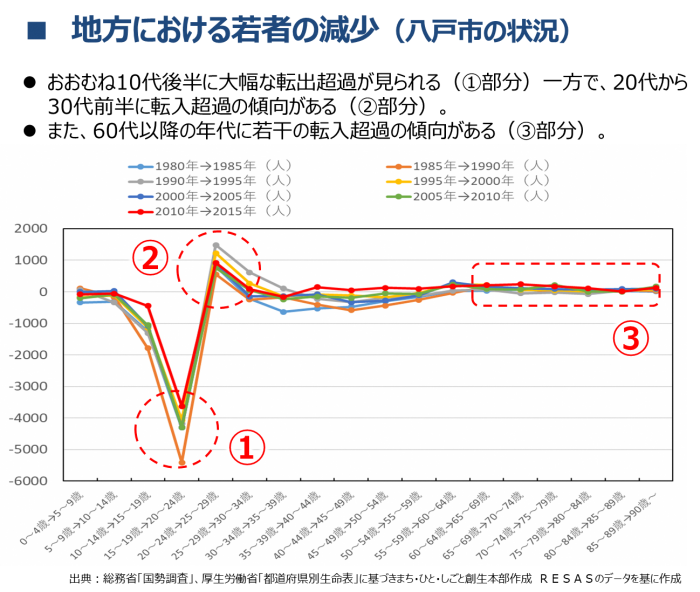

次の図3は年齢階級別純移動数の時系列分析を行ったものである。例えば,「2010年の15~19歳の年齢層が,5年後20~24歳になった2015年に何人増減したか」を1980年から2015年まで5年ごとに示したものである。①【15~19歳→20~24歳】の転出超過数が大きいのは,高校卒業時の進学,就職による流出が主な理由と考えられる。また,②【20~24歳→25~29歳】転入超過は,進学のため流出した人口が若干戻ってきていることを示していると考えられる。よって,①の時点での転出者数に対して,②の時点の転入者数が大きく下回っているため,15歳から29歳までの若者人口全体が減少していると推測される。

| 国勢調査年 | 1980→ 1985年 |

1985→ 1990年 |

1990→ 1995年 |

1995→ 2000年 |

2000→ 2005年 |

2005→ 2010年 |

2010→ 2015年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 年齢区分 | |||||||

| 0~4歳→5~9歳 | ▲338 | 106 | 63 | ▲169 | ▲1 | ▲203 | ▲84 |

| 5~9歳→10~14歳 | ▲311 | ▲162 | ▲338 | ▲111 | 24 | ▲91 | ▲56 |

| 10~14歳→15~19歳 | ▲1,256 | ▲1,786 | ▲1,312 | ▲1,137 | ▲1,086 | ▲1,059 | ▲448 |

| 15~19歳→20~24歳 | ▲4,306 | ▲5,408 | ▲4,184 | ▲4,066 | ▲4,296 | ▲4,297 | ▲3,629 |

| 20~24歳→25~29歳 | 808 | 554 | 1,479 | 1,223 | 889 | 758 | 919 |

| 25~29歳→30~34歳 | ▲220 | ▲248 | 612 | 260 | ▲152 | 50 | 88 |

| 30~34歳→35~39歳 | ▲634 | ▲181 | 103 | ▲145 | ▲135 | ▲242 | ▲161 |

| 35~39歳→40~44歳 | ▲527 | ▲408 | ▲225 | ▲81 | ▲81 | ▲148 | 146 |

| 40~44歳→45~49歳 | ▲481 | ▲586 | ▲325 | ▲121 | ▲333 | ▲199 | 45 |

| 45~49歳→50~54歳 | ▲301 | ▲441 | ▲195 | ▲169 | ▲280 | ▲49 | 123 |

| 50~54歳→55~59歳 | ▲165 | ▲255 | ▲124 | ▲44 | ▲108 | ▲77 | 94 |

| 55~59歳→60~64歳 | 21 | ▲32 | 34 | 230 | 300 | 231 | 171 |

| 60~64歳→65~69歳 | 36 | 157 | 73 | 220 | 154 | 85 | 209 |

| 65~69歳→70~74歳 | 72 | 81 | ▲53 | 53 | 109 | 71 | 239 |

| 70~74歳→75~79歳 | 15 | 5 | ▲17 | 51 | 84 | 213 | 170 |

| 75~79歳→80~84歳 | ▲15 | 58 | ▲76 | 1 | 65 | 5 | 106 |

| 80~84歳→85~89歳 | 16 | 59 | 44 | 30 | 90 | 2 | 10 |

| 85~89歳→90歳~ | 11 | 27 | 65 | 73 | 97 | 164 | 127 |

人口減少・少子高齢化は,長期的に,労働力の減少や市場規模の縮小,地域コミュニティ機能の低下,公共施設等の利用低下,学生数の減少など,地域の社会経済に広く影響を与えるため,将来にわたって末長く地域を持続的に発展させていくためには,各機関が大局的な視点で分野横断的に連携していくことが重要になる。

特に若者人口の減少は,高等教育機関の学生減少を招くと同時に地域経済を支える労働力の低下を招き,ひいては地域社会を担う人材への不足へと繋がっていく。すなわち,産業界,高等教育機関,地方自治体の三者が密接に関係する重要な課題である。

このようなことから,八戸産学官連携推進会議が連携して取り組むべき主な課題を以下のとおり定め,さらに中長期計画の策定を通じて,更なる課題の整理を行いながら,今後の対応策を講じていく。

人口減少・少子高齢化に関しては,現在,将来に対する漠然とした不安感が日本社会全体に広く蔓延している。八戸地域においても少子化による小学校の統廃合の動きが見られるなど,徐々に少子化の影響が表れてきており,地域住民が人口減少・少子高齢化を実感として感じ始めている。

人口減少・少子高齢化に関して地域住民が抱く漠然とした不安感に対して,本推進会議において目指すべき将来ビジョンを定めると同時に,その実現のための対応策を示し,社会情勢の変化に対応できる柔軟な推進体制を構築することによって,八戸の未来を創造する若者の地元定着が促進され,地域住民が抱く漠然とした不安感の払拭へと繋がっていくものと考える。

このようなことから,「若い世代が地域社会と地域産業を深く理解し,持続的に生活できる,または生活したくなる社会とまちづくり」をビジョンとして定め,次項に掲げる6つの指針を通して,若者人口【15~29歳】増減数を中期(2025年)に▲2,000人まで抑制し,長期(2045年)に増減を均衡(±0)させることを数値目標とする。

※「目標設定の考え方」については、本プラットホーム基本方針 全文(PDF)の5ページをご参照ください。

前項のビジョン及び数値目標を実現させるため,産学官が一体となって,地域産業・地域文化の持続的発展と都市の活性化に資する以下の6つの指針に基づき,特色ある地方創生に取り組む。

【参考】

八戸市,八戸商工会議所及び八戸市高等教育連携機関との包括的な連携に関する協定書(抜粋)

第1条 この協定は,甲,乙及び丙が相互の密接な連携と協力により,産学官一体となり特色

ある地方創生に取り組むことで,地域の課題に迅速かつ適切に対応し,地域社会の持続的

発展と地域の活性化を図ることを目的とする。

第2条 甲,乙及び丙は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事項について連携,

協力する。

(1)人材育成・学びの推進・若者定着に関すること

(2)地域経済・産業の活性化・雇用の創出に関すること

(3)防災・減災に関すること

(4)都市整備・地域公共交通に関すること

(5)文化・スポーツの振興に関すること

(6)環境・エネルギーに関すること

(7)健康増進・福祉・市民生活の向上に関すること

(8)その他前条の目的を達成するために必要と認める事項

第1回八戸産学官連携推進会議(平成30年7月24日開催)の協議に基づき,平成30年度に複数回の会合を開催し,当基本方針に基づき,設置要綱第1号第2条の規定に定める中長期計画の策定を行う。

<2018年度中長期計画策定スケジュール(案)>

10 月 第2 回会議の開催(中長期計画(骨子)の審議)

12 月 第3 回会議の開催(中長期計画(案)の審議)

2 月 第4 回会議の開催(中長期計画の決定)

2018年度内に中長期計画を策定し,2019年度から事業を実施する。

また,中長期計画の実効性を維持するため,2020年度以降,効果検証を行い,必要に応じて計画を変更する。さらに,現在,類似した他の産学官連携会議があることから,2018年度後半から2019年度末にかけて,それらの再編・統合等を検討する。